サラタメさん

サラタメさん

[当記事はアフィリエイト広告を利用しています]

今回のテーマはホワイト業界についてです!

こちらの動画で解説した内容を更にくわしく説明しています。

まるで戦場のようなサバイバル生活ではなく、

ぬくぬくハッピーサラリーマンライフを

謳歌できるホワイト企業が所属している業界は

どこなのかについて解説していきます。

「化学業界」「インフラ業界」「大学業界」の3つです。

さらにちょっと違った切り口になりますが

「グローバルニッチトップ企業」がいいよということを最も強調してお伝えします。

「化学業界」「インフラ業界」「大学業界」

そして「グローバルニッチトップ企業」

この4つのキーワードを覚えていただければと思います。

それではここからはさらに詳しく、

ホワイト業界だからこその特徴と私がピックアップした3つの業界がなぜホワイトなのか、

そして最後にはホワイト企業への転職で内定をとる秘訣もお伝えできればと思います。

ではいきましょう!

【忖度無しの本音】サラタメおすすめの転職サイト&転職エージェント&口コミサイト

【忖度無しの本音】サラタメおすすめの転職サイト&転職エージェント&口コミサイト

目次

ホワイト業界の特徴

サラタメさん

サラタメさん

福利厚生・労働時間・年収・離職率・女性への待遇等いろんな観点があるかと思いますが、

実際にブラック企業からゴリゴリのホワイト企業に転職した私の実体験を元にお伝えしますと、

労働時間が全く違います。

前の会社の時は、「ほぼ毎日終電」「有給何それおいしいの?」みたいな状態でしたが、

今のホワイト企業では、残業なんて月間で一桁程度。

有給取得も、言い訳のような説明をする必要がなくて、とりやすい。

ほぼ全部消化できるという状況です。

もっと言えば、残業は少ないですが、「早く帰れ!」と言われるわけでもないんです。

「もし残業してでもやりたい仕事があれば、残業してもいいよ。自分の意志で選んでね。」という、

とにかく社員の気持ちを尊重してくれるスタイル、それこそがホワイト企業なんです。

元ブラック社畜の私からすれば、異世界。オアシスです。

レッドオーシャンにまみれた日本国内に、残された数少ないオアシス。

ホワイト業界はほぼ確実に1つ、揺るぎない特徴を持っています。

その特徴は「参入障壁が高い」というものです。

ホワイト業界の特徴「参入障壁が高い」

「参入障壁が高い」というのは簡単に言えば、

他の会社が、今から新しくその業界に入って商売をしようと思っても、あまりに難しくて参入できないということです。

一番よくあるのが、その業界を取り締まるために、国が設置している法律が厳しすぎて、ガンジガラメになっている。

そのせいで、新しく参入することができないっていうパターンですかね。

国に守られて既得権益化しちゃってるパターン。

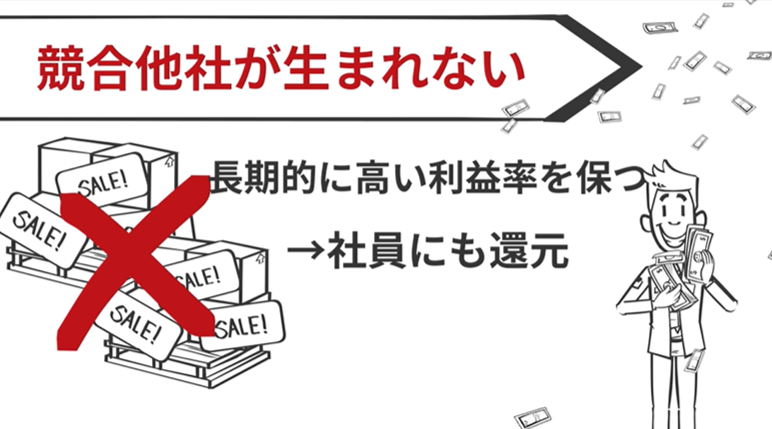

新規参入ができない業界がどうなるかというと

当然、競合他社が生まれにくくなります。

競合他社が生まれないということは、

価格を無理して値下げするような安売り戦争を繰り広げなくて済むことになるので、

長期的に高い利益率を保つことにつながります。

要は、長い間ガッポリ儲かるということです。

長い間、しかもガッポリ儲かるということは、社員にも多くの還元ができることになり、

結果的に「参入障壁の高い」ホワイト業界に、所属しているサラリーマンたちは、

ちょっとズルい話ではありますが、

自分の働きとは釣り合わないくらいの良い待遇を受けることができてしまうんです。

(例)電力、ガス、石油、鉄道、航空、通信、たばこ、メガバンク、大学 など

(例)総合商社、自動車、化学、食品医薬品 など

▼ブラック企業の見分け方もお伝えしています。あなたの会社はどうでしょうか…?

ブラック業界4選!ブラック業界になりがちな業種とその特徴とは?|サラタメのホワイト転職

ブラック業界4選!ブラック業界になりがちな業種とその特徴とは?|サラタメのホワイト転職

【警告】本当のブラック企業の特徴とは?転職のプロが見分け方を伝授

【警告】本当のブラック企業の特徴とは?転職のプロが見分け方を伝授

サラタメがオススメするホワイト業界3選

それでは「参入障壁が高い」ホワイト業界

オアシスがどこかと言うと

「化学業界」「インフラ業界」「大学業界」の3つの業界です。

ここからはそれぞれの業界の特徴をご説明させていただきます。

ホワイト業界①「化学業界」について

まず1つ目のホワイト業界は「化学業界」です。

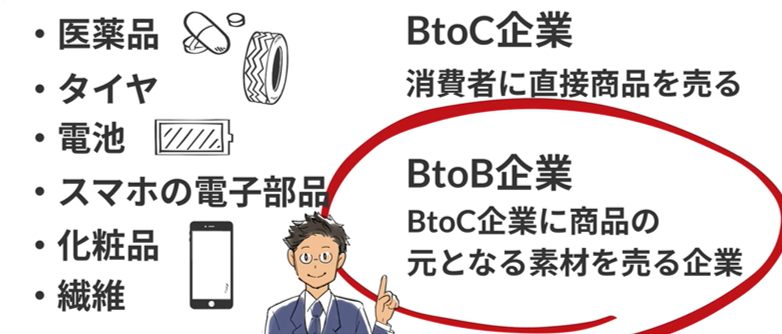

「化学業界」ってどんな業界か、あまりハッキリしたイメージを持っていない方も多いかと思うんですけど、一言で言えば化学製品をつくっている業界です。

もっと具体的に言えば、タイヤ・電池・スマホの電子部品・化粧・繊維・医薬品等をつくっている業界。「化学業界」が指す分野はなかなか広いです。

一口に「化学業界」って言ってしまうと、

消費者に直接商品を売るB to C企業も入っちゃったりするんですが、

私のオススメするホワイトな「化学業界」はB to C企業に商品の元となる素材を売るB to B企業です。

B to Bの化学系企業が集まった業界が、ホワイトと呼ぶにふさわしいと思います。

BtoBの業界は一般の方の目につきにくい裏方的存在だからこそ、

めちゃくちゃ待遇が良い企業なのに、転職の時もそこまで倍率が高くならないというメリットもあります。

富士フィルム・旭化成・三菱ケミカル・東レ・住友化学らへんの大手は倍率もエグいと思いますが、

大手以外にも優良企業はたくさんありますので、ぜひ調べてみてください。

「化学業界」は、そこまで既得権益でガッツリ守られてるわけではありませんが、

積み上げてきた研究と技術、そして大量生産を可能にする大規模な工場を持っていないと成立しない商売ですので、ポッと出のベンチャー企業が、勢いで参入できる業界ではありません。

その「高い参入障壁」がそびえ立っているため、あまり目立たないですが、ホワイト企業がかなり集まっています。

しかも、営業職とか文系の方がつく職種でしたら、未経験の採用もチラホラ出ていたりするので個人的に非常にオススメの業界です。

ホワイト業界②「インフラ業界」について

続いて2つ目のホワイト業界は「インフラ業界」です。

言うまでもないとは思いますが「インフラ」というのは基盤っていう意味ですから、

社会の基盤になるような事業をしている業界です。

具体的に言えば、鉄道・電力・ガス・通信等が挙げられるかと思います。

代表的な企業名を上げるとするとJR・東京電力・NTTとかですね。

「インフラ業界」も「化学業界」と同じく

テッパンのホワイト業界かと思います。

「インフラ業界」は元々、国が直接運営していたという背景があるので、

実力主義というより年功序列で着々と給料が上がっていく構造になっています。

会社内で激しい出世競争が繰り広げられにくく、それがぬくぬくホワイト企業の雰囲気をつくり出してくれたりします。

もちろん社会の基盤となる、そして元々国営の企業ですから、参入障壁は尋常じゃありません。

参入障壁が最も高い業界といえます。

そして社会の基盤と言われるくらいですから、常にニーズがあるものを扱っています。

雨が降ろうが、槍が降ろうが、コロナの感染が拡大しようが、ビクともしない安定性も大きな魅力です。

そう考えるとホワイト業界のトップのようにも思えますが、「10~20年前に比べると、少しずつ労働環境は厳しくなりつつある」というような情報も聞きますので、そこまでぬくぬくはできないかもしれません。

ただ「インフラ業界」は、今でも総じて給料が高いです。

サラタメさん

サラタメさん

ホワイト業界③「大学業界」について

そして最後に3つ目のホワイト業界は「大学業界」です。

「大学業界」も知る人ぞ知るハイパーホワイト業界ですね。年収も高く、休日も多いみたいです。

というのも、大学って参入障壁もビジネスモデルも完璧なんですよ。

大学は、普通の法人じゃなくて学校法人なので、国の許可が下りないとつくれないという、まずめちゃくちゃ「高い参入障壁」があります。

そしてさらに学校法人は税金も国からめちゃくちゃ免除されています。

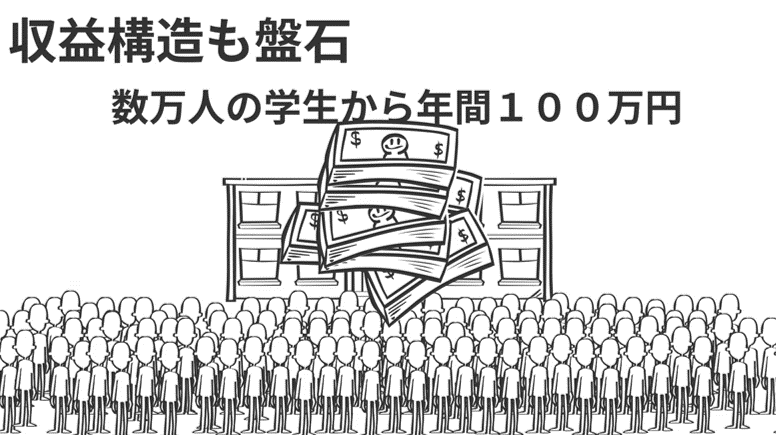

収益の構造も盤石です。

大きい大学であれば数万人という学生一人ひとりから、年間で100万円近い学費を納めてもらえるわけですから、すごい収益です。

今流行りのオンラインサロンどころではない、最強のサブスクビジネスを展開してるとも言えるわけです。

その圧倒的な「参入障壁の高さ」と、優秀なビジネスモデルのおかげもあって、大学で働く方の待遇は抜群に良いみたいです。

特に、私立&人口が集まるエリアにキャンパス&偏差値も高い、これら3つの条件を満たしていると、その平均年収は1,000万円近くになるとも言われてます。恵まれまくっている環境です。

ただ、注意点をお伝えしておきますと、

これからの日本の少子化の影響が直撃する業界でもありますので、

先ほど言った特徴の逆で、人口が集まるエリアに位置していない&名前を書けば入れるみたいな偏差値の低い大学は、安定性もないですし、めちゃくちゃブラックな労働環境に追い込まれています。

国立大学も私立大学に比べたら、全然待遇が良くないみたいですので、大学だったら何でもいいわけではありません。

転職ならグローバルニッチトップ企業を狙おう

「化学業界」「インフラ業界」「大学業界」という3つの超ホワイト業界をお伝えしてきましたが、一つ大きな問題があるんです。

それは、あまりにホワイトで新卒の社員が定着しすぎて、積極的に中途採用をしていないという点です。

どこがホワイト業界か分かっても、その業界に転職できなければ意味ないよ!

今回のサラタメ的補足は「グローバルニッチトップ企業」を狙おう、というものです。

これが解決策になるかなと。

「グローバルニッチトップ企業」をオススメする理由

もはや切り口として業界ではないんですが、

業界で絞るより「グローバルニッチトップ企業」という切り口で絞る方が、

ホワイト企業を探し出せる確率、さらに見つけ出してから実際に内定をもらえる確率をグッと高められると思うんです。

なぜ私がこんなに「グローバルニッチトップ企業」をゴリ押しするかというと、

最初に解説しましたが、ホワイト企業であるための本質に迫ると、どこの業界に所属してるということよりも「高い参入障壁」があって、高い利益率を叩き出しているということの方が重要だからです。

仮にホワイト業界に所属していても、ただその業界に所属してるだけで全然利益出せてない、結果的にホワイトもどきの、ブラック企業になりさがっている企業って結構あるんです。

そう考えると「グローバルニッチトップ企業」というのは、もうすでに世界的なシェアを獲得している企業ですので、「高い参入障壁」と高い利益率が約束されてるようなものです。

業界という括りだと、どうしても雑なグループ分けになってしまいがちなんですが、

「グローバルニッチトップ企業」と指定させていただければ、かなりホワイトの精度が高まりますので私も自信を持って、オススメできます。

また「グローバルニッチトップ企業」は、ムラが少ないだけじゃなくて、

グローバルでトップと言えども、業界がニッチなだけあって、あまり知名度がありません。

その結果、いざ転職しようとしたときも、えげつない倍率を戦い抜く必要がなくなります。

なので、先ほど挙げた超王道のホワイト業界に転職するよりは、実現性がかなり高まるかなと思います。

※実現性が高まるといっても、1人の力で戦いぬくには時間的・精神的にも強さが必要です。

周りの力を借りることも戦略の1つ。

「グローバルニッチトップ企業」の探し方

その「グローバルニッチトップ企業」とやらは、どうやって探せばいいの?

サラタメさん

サラタメさん

経済産業省が選んだ「グローバルニッチトップ企業」100選のリンクを貼っておきますので、そちらを見て、ぜひ企業選びの参考にしていただければと思います。

まとめ

はい、ということで今回はホワイト業界はどこなのかというテーマを解説しました。

「化学業界」「インフラ業界」「大学業界」の3つです。

さらにちょっと違った切り口になりますが

「グローバルニッチトップ企業」がいいよということを最も強調してお伝えいたしました。

「化学業界」「インフラ業界」「大学業界」の3つの業界は揃いも揃って「参入障壁が高い」という特徴を持っていて、

それが高い利益率につながり、結果的に従業員に大きく還元でき、従業員はぬくぬくホクホクできる仕組みになっていますと。

そんな仕組みを踏まえた上でのサラタメ的補足は「グローバルニッチトップ企業」を狙おうというものです。

実は業界っていう雑な括りで選ぶより、「グローバルニッチトップ企業」っていう切り口で選んだ方が、「参入障壁」や利益率が確立されているので、当たりハズれが少ないと思います。

最後にこれもお伝えしときたいと思ったのが、ホワイト企業を選んだ後、つまり、ホワイト企業での内定のとり方についてです。

これはまた別の記事で詳しく解説しようと思いますが、

とにかくホワイト企業は、ハイスペックな人材より、協調性のある人材を求める傾向にあります。

そんな傾向を元に対策を立てないと、ホワイト企業は、なんだかんだ倍率が高まりがちなんで、そうそう内定は勝ち取れないかと思います。

ここらへんはまた別の記事で詳しく解説させていただきます。

最後に…

私が実際に使ってみて「これはオススメできる!」と思った転職支援サービス(※すべて無料)をまとめた記事貼っておきます。

【忖度無しの本音】サラタメおすすめの転職サイト&転職エージェント&口コミサイト

最初の「結論」部分だけでも、充分役立つ情報かなと。

(「結論」だけなら“1分”あれば読めちゃいます!)

【忖度無しの本音】サラタメおすすめの転職サイト&転職エージェント&口コミサイト

最初の「結論」部分だけでも、充分役立つ情報かなと。

(「結論」だけなら“1分”あれば読めちゃいます!)